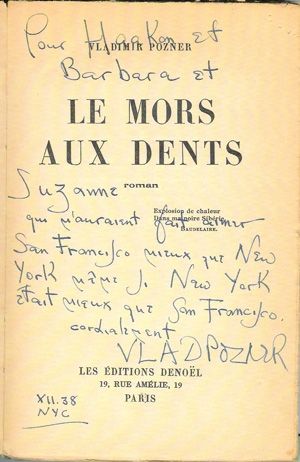

Haakon Chevalier (1901-1985) était professeur de littérature française à l’université de Berkeley, traducteur en anglais de Malraux, Aragon, Dalí et Pozner. C’est chez lui et sa femme Barbara que les Pozner descendent lorsqu’ils arrivent en Californie en 1942. Une amitié qui durera pour la vie. En 1938, Chevalier avait présenté à Pozner son meilleur ami : Oppenheimer, dit Opje. La suite figure dans Vladimir Pozner se souvient :

« De la physique moderne, j’ai des notions vagues. Cela lui était indifférent. La science qui le passionnait ce soir-là m’était familière. Il était bien mieux informé sur les événements que ses camarades, mais j’avais sur lui l’avantage d’arriver de France et d’y avoir vécu tout ce que lui n’avait pu apprendre qu’en lisant les journaux. Ses questions, précises et brèves, portaient sur les travailleurs français, sur le Front populaire. Le cercle s’élargissait : Madrid n’était pas encore tombée mais Prague était condamnée à choir. Chacune de ses demandes prévoyait la réponse ; ma phrase à peine terminée, les conclusions, il les tirait lui-même. Cela posé, il s’ensuit, etc. Je n’avais rien à objecter : nous étions d’accord. Fidèle ami, Haakon Chevalier semblait heureux de me voir impressionné comme il l’était lui-même : l’homme ressemblait au modèle qu’il en avait tracé.

(…)

Soldat, démobilisé, réfugié, je devais retrouver Oppenheimer deux ans et demi plus tard dans une Amérique toujours en paix. Je l’avais connu seul, à présent il était marié. Sa femme, Kitty, était une scientifique, elle aussi ; ce n’est pas de physique qu’elle s’occupait, mais de bactériologie. Ils habitaient une nouvelle maison, au milieu d’un jardin, au sommet d’une colline, à peu de distance de Chevalier chez qui les miens et moi, nous avions été accueillis. Bientôt Opje et Kitty, Ida et moi, nous étions des amis.

(…)

Tout cela jusqu’au jour où Opje me prit à part. Il était sur le point de s’en aller, me dit-il, et il emmenait Kitty et Peter avec lui. Leur absence serait longue : il en ignorait la durée. Il ne pouvait dire à personne où ils iraient.

(…)

J’arrêtai la voiture à l’ombre d’un palmier, trouvai un journal et fis connaissance d’une nouvelle bombe dite atomique, et d’une ville japonaise dont j’avais jusque-là ignoré le nom. Celle-ci avait anéanti celle-là. Plus tard on devait apprendre qu’il s’agissait d’une petite bombe : à peine plus de la moitié d’Hiroshima, un quart seulement de ses habitants n’existaient déjà plus. Il était également question de la science américaine, mais sans précisions : des hyperboles, des périphrases, aucun nom propre. Je rentrai à la maison, dis à Ida :

– C’est Opje.

(…)

A force de s’écarter de lui-même tel qu’il avait été, il allait bientôt demeurer seul. Pour l’instant il se croyait en mesure de sauver l’humanité. Cela valait bien la peine de dénoncer secrètement son frère et sa femme comme anciens membres du parti communiste, de rapporter à qui de doit que notre cher ami Haakon Chevalier était un agent soviétique. C’était un mensonge, bien entendu ; il l’avait fait pour se débarrasser des policiers et des politiciens qui le soupçonnaient d’avoir été d’extrême gauche ou savaient qu’il l’avait été. Quelques années plus tard, il allait déclarer que son accusation ne reposait sur rien. Tout cela ne comptait pas : il y allait du salut des hommes, et s’il fallait en faire périr un ou quelques-uns, ou même plusieurs pour y parvenir, il n’y pouvait rien. (…) Opje ne réussit qu’à sacrifier son ami et à se perdre lui-même. »

(Vladimir Pozner se souvient)