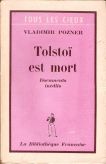

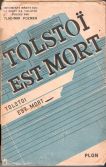

Tolstoj è morto Ed. Adelphi, 2010 / EN LIBRAIRIE

Ed. C. Bourgois, 2010 / EN LIBRAIRIE

La Bibliothèque française, 1948

Tolstoï est mort

Tolstoï, fuyant sa maison et les siens, tomba malade dans une gare perdue, à Astapovo. Il y mourrait une semaine plus tard, le 7 novembre 1910. Pendant sept jours, le télégraphe servit de lien unique entre Astapovo et le monde. Les copies des dépêches, conservées dans les archives, furent retrouvées et réunies en volumes. Elles constituent l’ossature de ce livre. Tous les faits relatés sont authentiques, toutes les citations littérales, tous les détails conformes à la réalité. Quelques répliques ou remarques, ajoutées de-ci de-là, sont écrites dans le prolongement des témoignages télégraphiques, nécessairement brefs.

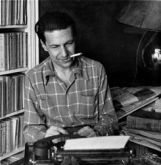

Vladimir Pozner

Les premiers mots

Le 1er novembre 1910, à 10 h 10 du matin, un télégramme est remis au guichet de la petite gare d’Astapovo, sur la ligne de chemin de fer Riazan-Oural.

« Hier suis tombé malade. Voyageurs m’ont vu, affaibli, descendre du train. Crains que la nouvelle ne se propage. Aujourd’hui, amélioration. Poursuivons voyage. Prenez mesures. Tenez-nous au courant. »

A propos de…

Récit d’une agonie mythique

Il faut absolument lire ce livre d’une audacieuse simplicité. Un écrivain de 30 ans avec une manière franche d’aborder les choses, un sens aigu des faits, un regard légèrement en surplomb, rencontre d’emblée ce qui est, ou devrait être, la définition même de toute entreprise littéraire : l’accès immédiat à un monde d’émotion et de pensée.

Danièle Sallenave, Le Monde, 5 février 2010

Le télégraphe, avant l’iPad, faisait son entrée dans la littérature

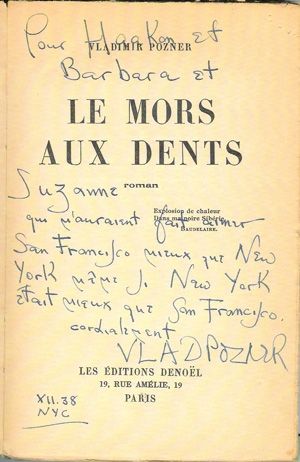

Tolstoï est mort, de Vladimir Pozner (dont l’œuvre est à redécouvrir, en commençant par Le Mors aux dents et Les Etats-Désunis), reprend également des témoignages, des dépêches et des lettres. En 185 chapitres brefs, c’est le dernier séjour de Tolstoï qui est relaté. Lié aux mouvements de l’avant-garde poétique en Russie, l’auteur a construit une sorte de chant, un collage vigoureux, qui reproduit la situation absurde de l’écrivain agonisant, coupé de sa propre gloire. On pense aux romans-documents de Blaise Cendrars, L’Or et Rhum, et à l’ouverture de L’Espoir d’André Malraux. Le télégraphe, avant l’iPad, faisait son entrée dans la littérature.

Raphaël Sorin, Blog Libé, 4 février 2010

La mort de Tolstoï, premier reality show de l’histoire

Le livre qui restitue le mieux l’aura extraordinaire de cet événement est sans doute Tolstoï est mort, publié pour la première fois en 1935 et réédité récemment en France et en Italie.

Lara Crinò, Il Venerdi di Repubblica, mai 2010

Les livres de Elle

Si la vie de Léon Tolstoï est ponctuée de retournements déroutants, que dire de sa mort ? A l’âge de 82 ans, après un demi-siècle de mariage avec la comtesse Sophie qui lui donna treize enfants, il décide de fuir la demeure familiale. Voyageant sous un nom d’emprunt, il tombe malade et est recueilli par le chef de gare. Très vite, les journalistes accourent… Le regretté Vladimir Pozner a choisi dans « Tolstoï est mort », écrit en 1935, de reconstituer les derniers jours du grand écrivain. Aujourd’hui réédités, ces fragments mêlant courtes phrases et citations authentiques construisent un roman passionnant et étonnamment… contemporain !

Héléna Villovitch, Elle, 2-8 mars 2010

Pozner, un inventeur de formes

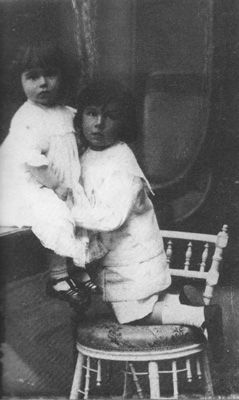

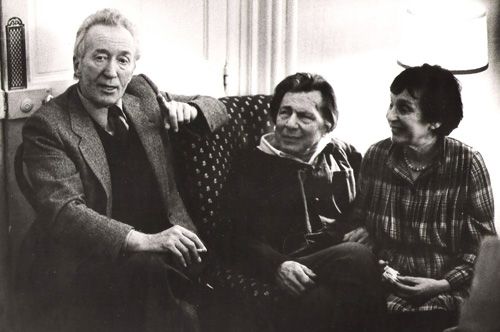

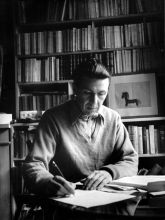

Né à Paris en 1905 de parents d’origine russe, il portera en lui, sa vie durant, cette sorte de double origine : en Russie au moment de la Révolution, il s’y révèle un jeune poète prometteur, soutenu par Gorki, proche de ceux que l’on appellera les formalistes. De retour en France, il fait découvrir les nouvelles tendances littéraires de cette neuve Union soviétique, avant de devenir lui-même romancier. Il soutient, durant les années 30, les écrivains allemands en exil puis la République espagnole, parcourt les Etats- Unis en 1936 avant de devoir s’y réfugier pendant la guerre (il écrit quelques scénarios pour Hollywood). L’après-guerre le voit poursuivre la lutte : il accueille ces nouveaux exilés que sont les victimes du maccarthysme, entretient des amitiés multiples et fidèles – avec Brecht, Chagall, Bunuel… Victime d’un plasticage de l’OAS en 1962, il échappe à la mort et poursuit son œuvre jusqu’en 1992 — ayant traversé le siècle, œil vivant, découvreur attentif et artiste novateur.

Thierry Cecille, Le Matricule des anges, mars 2010

La mort de Tolstoï en direct

La fugue et la fin de Tolstoï contiennent en fait un potentiel romanesque et fictionnel qui a attiré l’intérêt des écrivains, biographes et cinéastes : de Romain Rolland à Stephan Zweig, de Tomas Mann à Rainer Maria Rilke jusqu’à Orwell et bien d’autres, la liste est vaste. Chacun cependant a voulu voir dans la fugue et la fin de Tolstoï une sorte d’événement paradigmatique, négligeant la chronique au profit d’une relecture souvent symbolique et pas toujours impartiale de la réalité. Le seul livre qui a vraiment raconté la fugue et la fin de Tolstoï a été écrit en 1935 par Vladimir Pozner.

Mattia Mantovani, La Provincia di Lecco, juin 2010

Sur un événement devenu mythique, Pozner écrivit un premier livre à la facture originale qui donna la mesure de son talent.

Vladimir Pozner est un de ces intellectuels et écrivains d’exception comme le XXe siècle en connut peu. Russe et Français tout à la fois, mais aussi esprit universel et cosmopolite, prenant son miel là où il le trouvait, loin de toute contrainte, il fut sa vie durant un homme engagé qui croyait que le monde pouvait et devait changer. (…) En 1935, son premier livre, Tolstoï est mort, connaît un succès retentissant.

(…) Le livre est le récit heure par heure, minute par minute, de la fin du grand homme, suivie dans le monde entier au moyen des télégrammes et des journaux. Face à une popularité immense qui ne peut être comparée qu’à celle de Victor Hugo pour les Français, le gouvernement tsariste, qui craignait Tolstoï, était sur les dents et avait dépêché des policiers chargés de suivre son agonie. (…) Les paysages détrempés, la nuit ou la grisaille du jour, les attroupements silencieux, le sifflet du train… dessinent une toile de fond au diapason de l’angoisse de tous les spectateurs de cette agonie.

A partir de ce fil conducteur, Vladimir Pozner réalise un récit fort et original en utilisant la technique du montage comme l’avaient pratiquée les cinéastes et les photographes tels Rodtchenko ou John Heartfield, dont l’influence fut grande sur les écrivains russes des années 1920. (…)

On ne raconte plus, le lecteur devient acteur de l’aventure en recréant du lien et du sens tel que lui le perçoit. Vladimir Pozner, en mettant en place une technique d’écriture qui aurait pu être déroutante, voire ennuyeuse, réussit le tour de force de rendre passionnant ce qui aurait pu sembler insignifiant et à faire surgir, étroitement liées, émotion et pensée. Du grand art.

Marie-Thérèse Siméon, L’Humanité/Les lettres françaises, juin 2010

Le cas Tolstoï

C’est le mérite de Pozner qui a voulu consulter tous les télégrammes partis de et arrivés à Astapovo. Son compte rendu, « monté » comme une séquence de film (Pozner a aussi été scénariste, et son « The Dark Mirror » a été nommé aux Oscars en 1946) a une saveur à égale distance d’Ionesco et de Gogol.

Nicoletta Tiliacos, Il Foglio, juin 2010

Et Tolstoï fugua

Dès que la nouvelle de la fugue de l’écrivain est connue, les échotiers arrivent en masse à Astapovo et précèdent la famille. Grâce aux dépêches, nous n’ignorons rien du quotidien du grand homme : son pouls, sa nourriture, sa température… D’après la rumeur, des foules de disciples caucasiens feraient le siège de la ville. «Tout, souligne Vladimir Pozner, est matière à articles, les mensonges comme les mises au point, les suppositions comme les démentis.»

Joseph Macé-Scaron, Le Magazine littéraire, février 2010

Le retour de Pozner

La présence de Vladimir Pozner, disparu en 1992, s’imposait à l’occasion de la célébration de l’année de la Russie. Sa forte personnalité d’écrivain et de journaliste en fait le trait d’union culturel entre nos deux pays. Né à Paris en 1905, il passa sa jeunesse à Petrograd au moment de la révolution de 1917. De retour en France en 1921, c’est en langue française que le jeune homme qui a traduit Tolstoï, Dostoïevski et la nouvelle littérature soviétique, écrit ses premiers ouvrages.

Jean-Claude Lamy, Le Midi libre, 23 avril 2010

Tolstoï est mort, docu-livre de Vladimir Pozner

Le montage d’Astapovo

Avant 1935, on pensait tout savoir sur la fugue sénile de Léon Tolstoï et sur sa mort dans le village d’Astapovo : c’est alors que Pozner a « monté » tout le matériel dispersé (télégrammes, articles, rapports de police) avec une incroyable tension objective, et ainsi réalisé un grand roman sur le dernier souffle de l’épopée.

Enzo di Mauro, Alias, supplément à Il Manifesto, juillet 2010

Le monde épie les derniers battements de son cœur

Pozner reconstruit cet ultime épisode de la vie de Tolstoï, mettant en évidence l’intéressant phénomène, nouveau pour l’époque, qui le caractérise : le complet renversement des rapports traditionnels entre vie publique et vie privée.

Nadia Caproglio, La Stampa, juin 2010

Bien sûr, la littérature française et étrangère, à partir de la deuxième partie des années vingt, expérimente le montage et l’intégration de documents bruts – prospectus, affiches, extraits de journaux, etc. Tolstoï est mort a en ce sens des précédents fameux. Mais rien pourtant d’aussi radical à ma connaissance que Tolstoï est mort.

Valérie Pozner, Journées Vladimir Pozner, Maison des écrivains, Paris 2005

(voir aussi Valérie Pozner, Tolstoï est mort, Revue d’Etudes slaves, LXXXI (2010), p. 113-124)

Un roman-documentaire sur les derniers jours du grand écrivain.

Nicole Zand, Le Monde, 1992

Je me souviens, moi aussi. Je me souviens d’un livre qui était posé par terre, dans un jardin, à côté d’un fauteuil d’osier vide. Bien avant la guerre. J’empruntai le fauteuil, et le livre. Il était question, à la première page, d’une petite gare, sur une plaine, sans rien autour, la nuit déjà tombée. Les trains jamais ne s’arrêtaient, dans cette gare. Et ce soir-là, le chef de gare tendait l’oreille, passait sa veste, sortait en courant de sa chambre : mais oui, le train freinait, s’arrêtait. Une jeune femme en descendait, qui aidait un vieux monsieur souffrant. Le train repartait. Et le chef de gare courait changer les draps du seul lit de la station, le sien. C’est le début d’un chef-d’œuvre, Tolstoï est mort, de Vladimir Pozner.

Michel Cournot, Le Nouvel Observateur, 1972

Le livre est monté comme un film. Ce grand événement de la mort de Tolstoï se reflète simultanément dans les lettres des siens, dans les articles des journalistes, dans les dépêches des adversaires et disciples lointains. Il en résulte une impression frappante de vérité.

Le Bulletin des Lettres, 1935

Ce livre est saisissant comme la vie, angoissant parfois comme la mort elle-même qui est présente.

L’Echo de Paris, 1935

La sobriété du récit, l’absence de toute rhétorique donnent à ce livre un cachet de vérité impossible à dépasser. On vit le drame soi-même.

Maurice Daubrive, Miroir du Monde, 1936

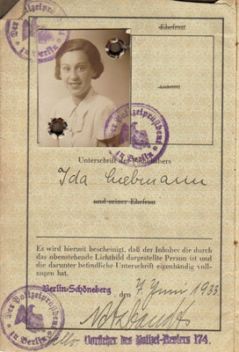

– Vous ne pouvez pas vous souvenir de moi, dit-il. Vous étiez trop petit ? Quand je suis arrivé à Pétersbourg, je n’avais pas le droit d’y rester, je n’avais pas de papiers pour me faire enregistrer ; pour avoir le droit de séjour, il fallait travailler quelque part et loger à l’endroit où l’on travaille. Votre papa travaillait à la revue – je crois Voskhod – je crois même qu’il était secrétaire de rédaction, c’était rue Zakharievskaïa, et c’est là que je logeais, à la rédaction, au milieu des numéros de la revue, dit-il, et il rit. C’était un quartier riche, c’est là que votre papa m’avait placé. Il travaillait pour M. Vinaver, l’avocat, et il faisait partie d’un petit groupe qui s’occupait de venir en aide aux jeunes – c’était très bien, à présent, on n’aide pas les jeunes – et votre papa croyait que j’étais doué. Il y avait aussi M. Sev, il m’a même acheté un tableau, vous l’avez vu à l’exposition : un enterrement, il me l’a payé huit roubles, et il a dit : « C’est trop d’argent, c’est mauvais pour les artistes, ça les gâte ». Et moi, plus tard, j’ai racheté ce tableau pour cinquante mille francs. M. Vinaver m’a acheté un tableau, lui aussi : vous l’avez vu à l’exposition, c’est un mariage.

– Vous ne pouvez pas vous souvenir de moi, dit-il. Vous étiez trop petit ? Quand je suis arrivé à Pétersbourg, je n’avais pas le droit d’y rester, je n’avais pas de papiers pour me faire enregistrer ; pour avoir le droit de séjour, il fallait travailler quelque part et loger à l’endroit où l’on travaille. Votre papa travaillait à la revue – je crois Voskhod – je crois même qu’il était secrétaire de rédaction, c’était rue Zakharievskaïa, et c’est là que je logeais, à la rédaction, au milieu des numéros de la revue, dit-il, et il rit. C’était un quartier riche, c’est là que votre papa m’avait placé. Il travaillait pour M. Vinaver, l’avocat, et il faisait partie d’un petit groupe qui s’occupait de venir en aide aux jeunes – c’était très bien, à présent, on n’aide pas les jeunes – et votre papa croyait que j’étais doué. Il y avait aussi M. Sev, il m’a même acheté un tableau, vous l’avez vu à l’exposition : un enterrement, il me l’a payé huit roubles, et il a dit : « C’est trop d’argent, c’est mauvais pour les artistes, ça les gâte ». Et moi, plus tard, j’ai racheté ce tableau pour cinquante mille francs. M. Vinaver m’a acheté un tableau, lui aussi : vous l’avez vu à l’exposition, c’est un mariage.

de sa mère et de … Alexandre Blok, Brecht,

de sa mère et de … Alexandre Blok, Brecht,

La revue « Eisler-Mitteilungen » consacre son dernier numéro aux rapports entre les familles Eisler et Pozner, et en particulier au compositeur Hanns Eisler et à Vladimir Pozner. Il comporte des textes en allemand, en anglais et en français, et bon nombre de documents rares.

La revue « Eisler-Mitteilungen » consacre son dernier numéro aux rapports entre les familles Eisler et Pozner, et en particulier au compositeur Hanns Eisler et à Vladimir Pozner. Il comporte des textes en allemand, en anglais et en français, et bon nombre de documents rares. « Une lecture indispensable aujourd’hui »

« Une lecture indispensable aujourd’hui » Volodia Pozner n’a jamais cessé de surprendre ses lecteurs. Chaque nouveau livre était différent, pas sa facture, son imagination, son écriture, son sujet. D’autres l’ont déjà dit, mais je le répète juste à propos des Brumes de San Francisco. Un auteur renommé, à l’âge de quatre-vingts ans, s’aventure, avec un succès étonnant, sur le chemin d’une modernité que son œuvre ne semblait pas annoncer. Je pense au retour à la modernité du vieil Aragon, son grand ami. Quel courage, quel exemple.

Volodia Pozner n’a jamais cessé de surprendre ses lecteurs. Chaque nouveau livre était différent, pas sa facture, son imagination, son écriture, son sujet. D’autres l’ont déjà dit, mais je le répète juste à propos des Brumes de San Francisco. Un auteur renommé, à l’âge de quatre-vingts ans, s’aventure, avec un succès étonnant, sur le chemin d’une modernité que son œuvre ne semblait pas annoncer. Je pense au retour à la modernité du vieil Aragon, son grand ami. Quel courage, quel exemple. En écho à la parution toute récente des « Brumes de San Francisco » dans sa collection de poche Babel, Actes Sud présente « Le Fond des ormes » dans la rubrique « A relire cette semaine » de son site web.

En écho à la parution toute récente des « Brumes de San Francisco » dans sa collection de poche Babel, Actes Sud présente « Le Fond des ormes » dans la rubrique « A relire cette semaine » de son site web.

Les Brumes de San Francisco en librairie ! (Actes Sud / Babel)

Les Brumes de San Francisco en librairie ! (Actes Sud / Babel) La comédienne Myriam Boyer nous a fait le plaisir d’une lecture d’un extrait du Lever du rideau, réservée aux adhérents de l’Association des amis de Vladimir Pozner, à l’occasion d’une de ses réunions dans les locaux de l’IMEC (Institut mémoires de l’édition contemporaine, où sont déposées les archives Pozner).

La comédienne Myriam Boyer nous a fait le plaisir d’une lecture d’un extrait du Lever du rideau, réservée aux adhérents de l’Association des amis de Vladimir Pozner, à l’occasion d’une de ses réunions dans les locaux de l’IMEC (Institut mémoires de l’édition contemporaine, où sont déposées les archives Pozner).

réédité à l’occasion du centenaire de l’écrivain (Babel / Actes Sud)

réédité à l’occasion du centenaire de l’écrivain (Babel / Actes Sud)